Dreamson la vide uscire dall’acqua: era ammantata da un’aura misteriosa, con passo lieve si diresse lentamente verso di lui; il corpo, color ambra, era cosparso di umide perle di luce; lunghi capelli neri e morbidi le ricadevano sul fondo schiena sinuoso. Con fare felino la donna si sdraiò accanto a lui, gli sorrise e lo baciò intensamente, e senza parlare si mise a cavalcioni su di lui. Dreamson si sentiva avvolto da una strana alchimia. Lei iniziò a muovere i fianchi con ritmo lento, sospirando dolci suoni in un mantra ignoto, mentre inarcava la schiena ad ogni spinta di lui, soggiogato da quella creatura misteriosa. E in una lirica di sensi mai provati consumarono un singolare, intenso e stravolgente amplesso.

Si svegliò turbato e disse:“No, questo non lo vendo, questo sogno lo terrò per me!”

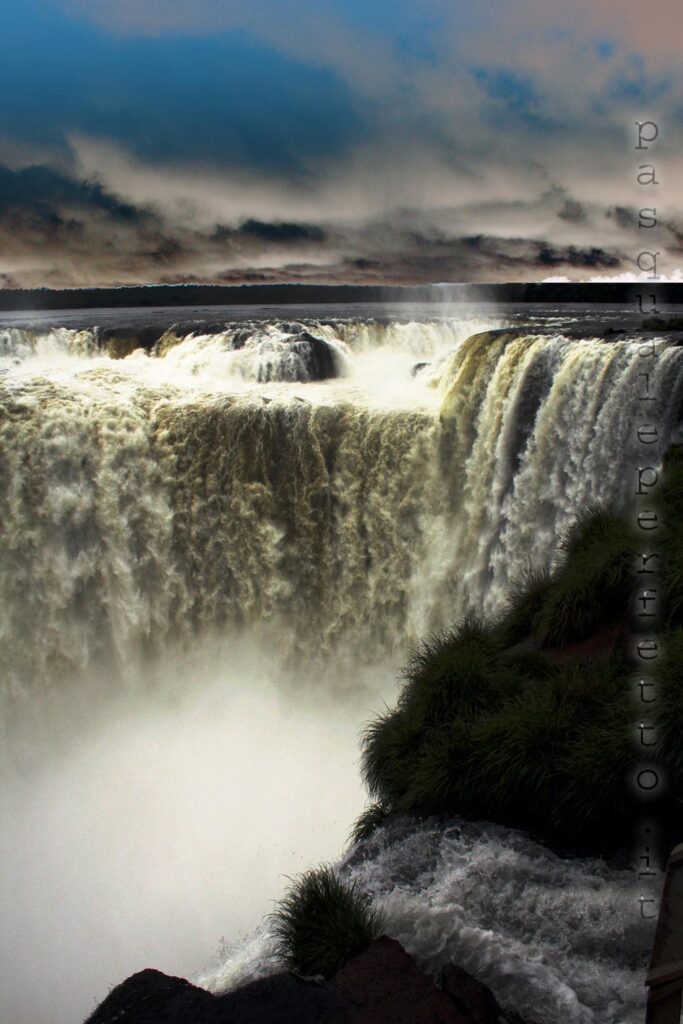

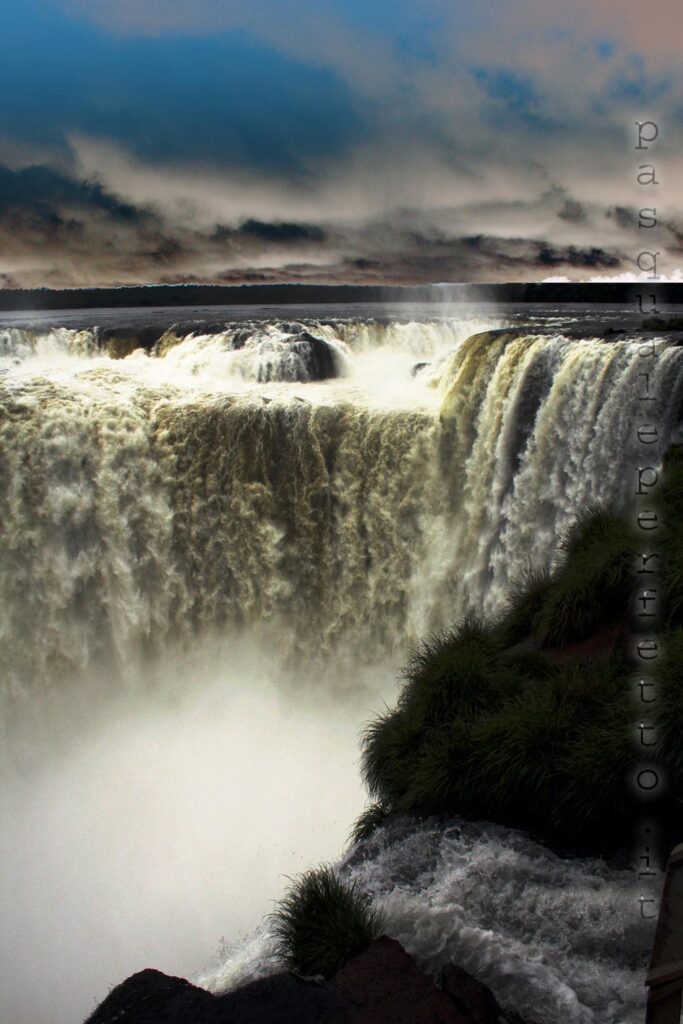

Si tolse la mascherina da notte e si diresse alla consolle per spegnere l’impianto: una sofisticata apparecchiatura che trasformava i sogni in impulsi, i quali, trasmessi a un computer, venivano ricodificati e trasformati di nuovo in immagini e suoni. L’impianto era alimentato con una serie avanzata di pannelli fotovoltaici creati da lui e posti sulla cima dell’albero su cui viveva nascosto nella foresta Amazzonica. Estrasse la smart card e la nascose in una cavità dell’albero, attraversò a grandi passi il pavimento – che delimitava un piccolo ambiente fatto di assi di legno posto sopra due grossi rami nodosi – prese lo zaino se lo mise in spalla e scese giù lungo una scala di corda e, dopo averla occultata attentamente, si diresse verso uno dei tanti affluenti del Rio delle Amazzoni. Dietro un grosso masso, celata da larghe fronde, teneva nascosta una canoa, la fece scivolare nel fiume e pagaiando attentamente si allontanò verso est. Dopo aver navigato lungo il fiume per quattro ore giunse in un piccolo centro abitato e con passo sicuro s’inoltrò in una stradina. Guardandosi intorno estrasse una chiave che apriva un grosso lucchetto posto all’entrata di un garage; montò sul fuoristrada e dopo aver richiuso la saracinesca si diresse alla periferia del pueblo; imboccò un sentiero di terra battuta e continuò a guidare per alcune ore lungo strade sterrate e sconosciute. Arrivò a Manaus nel primo pomeriggio, doveva fare presto a quelle latitudini il sole calava in fretta. Entrò in un autolavaggio e fece ripulire il fuoristrada, dopo guidò per mezz’ora e posteggiò in una piazza, si avvicinò a un bambino e gli diede cinque dollari e una busta, il bambino attraversò la piazza e imbucò la busta in una cassetta delle lettere. Dopo aver controllato che tutto fosse andato liscio Dreamson rimontò sul fuoristrada e con discrezione si allontanò rapidamente verso il suo nascondiglio nella foresta. La busta era indirizzata ad un ricettatore di Caracas e conteneva una sottile mascherina da notte, meno sofisticata di quella usata da Dreamson: intessuta da una microscopica rete di contatti neurali che, messa sugli occhi, dava al soggetto esattamente la stessa sensazione di un sogno originale. La mascherina veniva duplicata in alcune migliaia di copie e distribuite ad una sotto rete di spacciatori che, a loro volta, ne facevano ulteriori copie, a discapito della qualità delle immagini e dei suoni. I prezzi variavano da tremila dollari americani per le copie di alta qualità, ai duecento dollari per quelle di qualità più scadente. Al ricevimento della busta il ricettatore accreditava su un conto cifrato della Cayman Security Bank, due milioni di dollari americani, i quali venivano automaticamente divisi su altri quindici conti cifrati di altrettante banche sparse per il mondo. Da alcuni anni e per una ragione inspiegabile, il cinquanta per cento della popolazione terrestre non riusciva più a sognare. L’Organizzazione Mondiale della Sanità aveva tentato in tutti i modi di debellare il virus che cancellava i sogni, ma a ogni anno che passava gli infetti aumentavano sempre di più. Lo stato d’allerta aveva superato già da tempo la fase sei ed era passato a quello di post-pandemia. La gente andava alla disperata ricerca di esperienze oniriche originali; si era così creato un mercato parallelo e illegale di spaccio di sogni con conseguente dipendenza onirica. C’era gente senza possibilità economiche disposta a rubare o addirittura a uccidere pur di sognare un sogno anche di qualità scadente. Dreamson era il trafficante di sogni più bravo del pianeta, i suoi sogni erano molto richiesti perché era un onironauta: un esperto di sogni lucidi. Riusciva a produrne almeno quattro al mese ma gli costava molto in termini di salute psichica: la mente veniva messa sotto torchio per sfruttare al meglio la qualità delle visioni oniriche. In più il montaggio era duro ed estenuante e lo teneva inchiodato al computer giornate intere, a volte facendogli saltare anche i pasti. Ma quel giorno era contento: il sogno della notte precedente aveva risvegliato in lui delle nuove sensazioni che non provava da tempo e non intendeva condividerle con nessuno.

Giunse al nascondiglio che era già buio, con fatica si arrampicò per la scala di corda ed entrò in casa. Si diresse direttamente alla cavità dell’albero dove aveva nascosto la smart card, la inserì nel computer e avviò l’elaborazione e il montaggio del sogno avuto la notte precedente. Era stanco morto, la giornata era stata lunga e stressante, ma non esitò: accese la consolle, indossò la mascherina da notte e si sdraiò sul letto. Iniziò a fare alcuni esercizi di rilassamento e respirazione lenta per predisporre la mente ad un sogno lucido: il suo proposito era quello di sognare di nuovo la donna misteriosa, ma questa volta controllando il sogno. Iniziò a ripetere lentamente sempre la stessa frase: “In questo sogno mi accorgerò che sto sognando”. “In questo sogno mi accorgerò che sto sognando”. La frase ripetuta più volte permetteva di sincronizzare gli emisferi cerebrali e di introdurre l’onironauta al passaggio tra veglia e sogno. L’esercizio dava buoni risultati per la tecnica ma non garantiva la scelta del sogno, Dreamson sperava di riuscirci.

I minuti si alternarono alle ore, le ore ai giorni, i giorni alle settimane. Ritornò su quella spiaggia tutte le notti ma senza mai incontrarla, era disperato. Finché una notte: Dreamson indossava uno smoking bianco e un berretto da baseball rosso, guardava verso la distesa d’acqua turchese in attesa di una apparizione che tardava a comparire. Irrequieto iniziò a passeggiare nervosamente sulla battigia avanti e indietro girandosi ogni tanto verso il mare. Lentamente, cominciarono a formarsi alcune piccole onde che a mano a mano aumentavano sempre di più. Il mare iniziò ad agitarsi e poi, dopo un po’, a ribollire. Sembrava come se una forza sovrannaturale stesse cercando di vincere la pressione dell’acqua, ma non ci riuscisse. Dreamson aveva la sensazione che lì sotto si celasse qualcosa di sinistro, cominciò ad arretrare verso la folta boscaglia che si trovava alle sue spalle, ma inciampò in un sasso e cadde. Tentò di rialzarsi ma la sabbia l’avvolgeva sempre di più trattenendolo inesorabilmente. Iniziò a scrollarsela di dosso, mentre i granelli di sabbia s’ingrossavano e scoppiettavano come dei pop-corn impazziti. Improvvisamente sull’acqua si formò una grossa bolla d’aria che esplodendo liberò uno sciame di insetti alieni i quali si diressero verso di lui. Lo sciame iniziò a roteare e a prendere forma, inizialmente amorfa e poi, piano piano, sempre più netta e umana. La donna si manifestò davanti ai suoi occhi circondata da una luce malefica, e con un freddo sorriso gli disse:”Dreamson sono venuta a prenderti, il tuo tempo è scaduto!” Il viso di lei cominciò a sciogliersi lentamente in un laido susseguirsi di nauseante sfrigolio accompagnato da un verso sconosciuto e raccapricciante, che gli gelò il sangue nelle vene. Si strappo la mascherina da notte e si sedette in mezzo al letto: era completamente zuppo di sudore e faticava a respirare. Uno strano fruscio seguito da un ramo spezzato lo destarono completamente dal torpore post-onirico: aprì una cassapanca e ne estrasse una pistola, uscì in silenzio e si arrampicò sul ramo al di sopra del tetto; si mise disteso e attese, pronto a vendere cara la pelle. Una quindicina di uomini armati fino ai denti e alcuni cecchini posizionati sugli alberi, circondavano il suo nascondiglio. Una voce perentoria che sapeva di legge risuonò in quell’alba appena iniziata: “Dreamson esci dal nascondiglio con le braccia in vista e bene alzate!” “Dreamson se esci subito con le braccia alzate ti prometto che non ti torceremo un capello, hai cinque minuti!” Dreamson malediceva la sua stupidità: erano passate due settimane dall’ultimo invio di merce al ricettatore di Caracas, e questi convinto che lui avesse fatto accordi con qualche suo concorrente, l’aveva sicuramente denunciato. “Maledetto sogno, mi ha stregato” si disse Dreamson. ”Dreamson veniamo a prenderti, il tuo tempo è scaduto!” Tuonò il capo della squadra speciale antionironauti. Un fucile automatico con un binocolo di precisione sparò un solo colpo, gli uccelli tacquero e nella foresta ci fu silenzio.

L’ospedale psichiatrico di Seattle era il più moderno e attrezzato degli Stati Uniti, aveva un padiglione speciale dedicato unicamente alle patologie sulle percezioni derivanti da illusioni e allucinazioni gravi nei malati terminali. Jack, un grosso omaccione nero alto due metri, iniziò il giro di controllo come ogni mattina. Giunto all’altezza della stanza numero tredici afferrò la ricetrasmittente e chiamò il collega: “Jhon raggiungimi alla tredici presto!” “Che è successo?” Chiese Jhon. “Dreamson è morto!” rispose Jack. Poco dopo Jhon entrò nella stanza e vide il corpo privo di vita di un uomo col viso deformato da una smorfia di dolore. “Cos’è quella cosa?” Domandò Jhon, indicando un oggetto a fianco al morto, che Jack in precedenza non aveva notato.“Mi sembra una mascherina da notte con una trama di piccoli fili.” rispose Jack rigirandosela tra le mani. “Strano, chissà chi ce l’ha portata qui!” Ribattè Jhon incuriosito. “Non lo so, ma è meglio che non lo diciamo a nessuno, c’è il rischio che perdiamo il posto” rispose Jack mettendosela in tasca. “Dài andiamo a fare rapporto” insistè Jack, e uscendo buttò la mascherina di Dreamson nel contenitore dei rifiuti speciali.